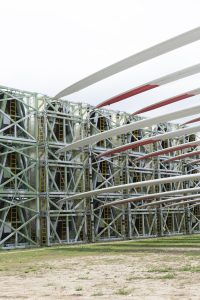

Durante la sesión de Consejo de Ministros del pasado 25 de marzo, se anunció una inversión significativa para el sector de minas y energía. Se trata de la destinación de 700 mil millones de pesos para implementar soluciones energéticas individuales en comunidades indígenas de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. La medida busca beneficiar a 48 mil familias de las etnias wayuu y arhuaca, por medio de la instalación de sistemas solares y soluciones de bombeo de agua.

Sin embargo, más allá del anuncio, los expertos y líderes sociales de la región insisten en que es necesario mirar con lupa no solo la magnitud de la inversión, sino también su capacidad de ejecución, el seguimiento a los contratistas y el impacto real en las comunidades.

En la primera fase del plan se espera cubrir hasta el 90% de los hogares wayuu con sistemas fotovoltaicos. En una segunda etapa, se incluirán bombas de agua para unas 10 mil familias. En la Sierra Nevada, unas 8 mil familias arhuacas recibirían soluciones energéticas adaptadas a su contexto.

Organizaciones como Dejusticia y la Fundación Wayuu Maikiraalasalii han alertado en años anteriores sobre la desconexión entre los planes formulados desde el centro del país y las necesidades reales de las comunidades indígenas, especialmente en zonas con altos niveles de desnutrición infantil, desabastecimiento de agua y precariedad institucional.

En este contexto, la inversión extranjera en minería cayó 62% entre enero y septiembre de 2024, según la Asociación Colombiana de Minería, lo que refleja una tensión creciente entre el modelo extractivista tradicional y la promesa de una transición energética justa. El Gobierno de Gustavo Petro ha insistido en esto, pero enfrenta resistencias, falta de infraestructura y vacíos normativos para consolidar esa transformación.

Si bien el proyecto anunciado representa una apuesta simbólicamente poderosa, la pregunta clave es si realmente logrará traducirse en una mejora estructural de la calidad de vida para las comunidades beneficiarias o si se quedará en la narrativa de buenas intenciones, sin solucionar de fondo las deudas históricas con estos territorios.

Además, no se ha especificado con claridad cómo se distribuirán los recursos, qué actores estarán a cargo de la ejecución, ni si las comunidades fueron realmente consultadas en el diseño del plan. La transparencia y la participación serán claves para evitar que esta iniciativa repita los errores de anteriores programas que no lograron llegar a quienes más lo necesitan.

En palabras del ministro Edwin Palma: “El acceso a la energía debe ser un derecho, no un privilegio”, pero el reto va más allá del discurso: se trata de construir soberanía energética con enfoque territorial, garantía de derechos y respeto por los saberes ancestrales.